「これがぼくの見たものだ。水面を通り過ぎると、陸地がある。緑に覆われ丘が連なり、木々が濃く生い茂り、川が何本も裂くように流れている。川は逆方向に流れ、海で始まり陸で終わる。大気は朝焼けと夕焼けで、永久に黄金桃のような色をたたえる」

「そこには人がいる。ちっぽけではっきりとした姿をしている。彼らは飛び、歩き、浮かび、走る。彼らは独りぼっちで、一緒である。山頂をぶらぶら歩き、川と海を泳ぐ。彼らは手をとり合って公園を、広場を歩き、建物の中へと消えていく。彼らは決して無音ではない。彼らの歌声がつねにそこにある。(中略)それはぼくが今まで聞いた中で最も美しい歌だったが、言葉は理解できなかった」

2017年の全米図書賞受賞作。作者のジャスミン・ウォードは1977年生まれの黒人女性作家。2011年に『Salvage the Bones』(未訳)で全米図書賞を受賞、よって今作で二度目の受賞となる。

ウォードの他の作品は未読なのだが、本作はストーリー、構成、テーマ、文体、ちょっとした工夫、どれもが一流の技で、紛れもなく傑作だ。フォークナーとつい先日亡くなったトニ・モリスンへのオマージュなり影響があるそうだが、そのへんの文学史的なことは他の人に書いてもらうとして(内緒なんですが、モリスンってまだ読んだことないんですよね)、あくまで小説の魅力のみを語ろう。

主人公は、黒人の女性レオニーと、そのレオニーと白人の夫との間に生まれた13歳のジョジョだ。

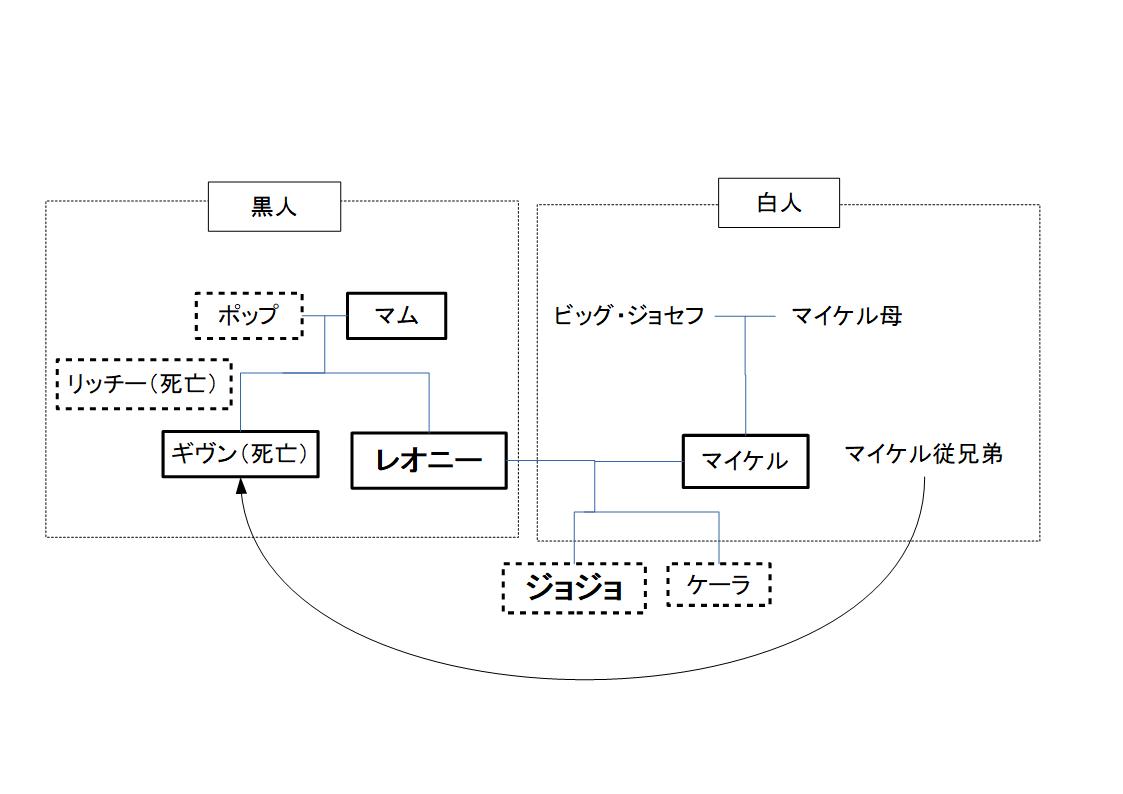

この一家の家族構成はかなり複雑なので、家族(+メインキャラクターの)関係をまとめた図を見てもらうのが一番早い。

※本作では「本名」と「通称」とで名前が二つあるキャラクターが複数おり、なおかつ語りによってどちらを使うかが分かれているのだが、分かりやすさのため通称のほうに限定して書いている。

この小説はジョジョとその母レオニーの二つの語りで進行するが、特に重要なキャラクターは名前を囲っている。その中でもジョジョの章で中心になる人物は点線で、レオニーの章で中心になるキャラクターは直線で囲っている。

ジョジョと妹ケーラは母方の(つまり黒人側の)家で母レオニー、祖父ポップ、祖母マムたちと生活している。レオニーは薬物依存症で育児放棄の兆候があり、マムはガンを患っていたりと深刻な家庭環境だ。

そしてレオニーの夫マイケルは現在パーチマンという刑務所に服役している。マイケルの父ビッグ・ジョセフはレイシストであり、マイケルを含め一家とは交流がほとんどないのだが、この家族関係が複雑な原因はそれだけではない。

レオニーの兄であるギヴンは、学生のとき同級生たちと遊びで狩りをしていたところを銃殺される。その犯人がマイケルの従兄弟であり、当時保安官として現場に立ち会い「事故」と主張したのがビッグ・ジョセフなのだ。そんな曰く付きの両家だったが、レオニーとマイケルは恋に落ちて(二人は当時まだ高校生)ジョジョを産む。

祖父ポップの近くにいるリッチーは、主人公一家と血縁関係にあるわけではないが重要な登場人物なので図に含めておいた。マイケルが現在服役している刑務所にポップも服役していたことがあり、そのときに出会い家族のように面倒をみてあげたのがリッチーだ。

本作は、祖母マムの死へと向かう家族を過去のエピソードを挟みながら描き、人種差別、家族、ドラッグなど様々なテーマを書いた作品となっている。

まずは13歳の誕生日の朝を迎えたジョジョの章から始まる。ジョジョは、飼育している羊を屠殺する祖父ポップに付いていくために、他の家族を起こさないように家を静かに出て行く。この家を出るシーン、非常に静かな雰囲気の出だしに合わせて、同居する妹、母、祖母、祖父をわずか1ページで紹介してしまうのだが、その滑らかな筆さばきにまず唸らされる。

ジョジョとケーラ兄妹はポップと仲良しだ。とくにジョジョはポップのお話を聞くのが好き。そして以前に聞いたことがあるがもう一度聞きたいと、ポップがかつて服役していたパーチマン(Parchman)という刑務所の話を聞く。

これ以降ジョジョの章では、ジョジョが妹ケーラの世話をしつつ、ことあるごとにポップが話してくれたパーチマンとそこで出会ったリッチーという少年の話を思い出し、後半へ進むにつれてその核心へと迫っていく様が描かれる。

代わって母レオニーの章、友人ミスティとともにドラッグ(コカイン)を吸うシーンがあるが、そこで出てくるのが死んだ兄(ジョジョからすると伯父)ギヴンの幽霊だ。レオニーはかつて母(ジョジョからすると祖母)マムから、未来予知など特殊な能力が備わった子が生まれる家系だと聞かされていたことがあり、自身にもその能力が少しあるだろうと考えていたので、幽霊ギヴンをそこまで不思議がることはない。

こうしてレオニーの章では、マムやギヴンとの回想、夫マイケルへの熱烈な愛、それに反比例するように子供を愛せない苦しみ、そしてドラッグへの依存が残酷に描かれる。

ジョジョの誕生日の夜、レオニーは服役中の夫マイケルから「もうすぐパーチマンを出所することが決まった」という電話をうける。そして当日、二人の子供ジョジョとケーラ、そして自身の友人ミスティの四人でパーチマンへ向かうドライブへと出発する。

ところで冒頭、羊の屠殺に立ち会ったジョジョだが、まだ幼い彼には刺激が強すぎたのかthrow up、つまり吐いてしまう。この小説、throw upまたはvomit「吐く」という単語がこのあとも頻繁に使われる。

妹ケーラは乗り物に弱いので、パーチマンへの道中で吐いてしまう。母レオニーは薬物を手に入れるため立ち寄った友人の家で、祖母マムの特技を真似て野草を調合し酔い止め薬を作る。それを飲んだケーラだったが、その調合が間違っていると考えるジョジョに吐かされる。父マイケルと再会した直後の車内でもケーラは吐いてしまう。

もはやタイトルの「歌う」は「吐く」に変えるべきだったのではと思うほどだが、ここで大きく物語は動きだす。車内がケーラの嘔吐でパニックになっている中、ジョジョは何者かが車の側にいることに気付く。吐いたばかりのケーラは泣きながら「とりだ、とりだ」と言う。そこにいたのは祖父ポップのパーチマンでの話に出てくる少年リッチー、Unburied(埋葬されなき者)、幽霊だ。

「ぼくは家に帰るんだ」

ここで語り手はリッチーに代わる。彼は記憶を無くしてとある松の木の下を彷徨っていた。そこで白蛇に出会う。「ここにいたのか」「おまえが望むなら、遠くへ連れていってあげるぞ」と言って白蛇は「鳥ではない鳥」へと姿を変える。羽ではなく黒い鱗で覆われた、角をもつ鷲だ。

その鱗鳥(Scaly Bird)が落とした鱗を拾うと、彼の身体は宙に浮いた。鱗鳥を追って空を飛びながら、リッチーという自分の名と、ポップという自分の守護者の名を思い出し、そしてポップが自分を守ってくれた場所、自分が鞭で打たれた場所、パーチマンを見つける。そこでリッチーは自分と同じぐらい年齢の子供、ジョジョを見つけポップの息子だと確信し、ジョジョについていくことにする。リッチーを認識することができるのは、ジョジョとケーラの二人だけだ。

もちろんジョジョはポップの孫であり息子ではない。そんなことはお構いなくリッチーはジョジョたちのドライブについてまわる。なぜなら、リッチーは自身が死んだ理由だけがどうしても思い出せなかったので、ジョジョを通してポップからその真相を聞き出したいのだ。ポップはパーチマンでの話を絶対に最後までは語らなかったので、ジョジョもそこまで知らないのだった。

以降、

・警察に車を停められ所持品検査をされるところを、ケーラが警察官に吐いたことで難を逃れる。

・そのとき警察に見つかるとマズいからと薬物をそのまま飲み込んでいたレオニーが、夫マイケルと友人ミスティの助けを借りて薬物を吐く。

・ジョジョにとってのもう一人の祖父ビッグ・ジョセフの家を訊ねて、差別発言を受けたレオニーが比喩として身体の中をすべて吐いてしまった気持ちになる

など、やっぱりところどころで吐きながら物語は進んで行く。

飲み込んだ薬物をゲーゲー吐くレオニーを見て、リッチーはジョジョに「あれ、きみのお母さんなの?」と聞くと、ジョジョは「いや」と否定する。

この親子関係と同じように、ジョジョとその母レオニーの二つの語りは同じ場所・時間にいても交わることがない。まるで二つの川が平行しているかのようで、ジョジョの語りではリッチー、レオニーの語りではギヴンという、それぞれ互いには見えない幽霊とともに流れて行く。

そして、御一行はポップと危篤状態のマムが待つ家へと帰ってきて、ここから怒涛のラストが始まる。

先に書いてしまうと、このあとは三つのエピソードが待っている。つまり、

〇ジョジョ編のラスト=リッチーの過去が明らかに

〇レオニー編のラスト=マムの死

〇全体のラスト=その後

というわけだ。

〇リッチーの過去

帰宅すると危篤状態になっていたマム。戸惑う母レオニーとジョジョ。そして翌日、祖父ポップはジョジョにリッチーの最期を明かす。もちろんポップは全てを知ってるわけではない。すぐ隣で聞いている幽霊リッチーが思い出しながらポップの語りを補完していく。

ある日、ブルーという黒人の囚人がパーチマンから脱獄する。そのとき不幸にもブルーに出くわしてしまったのがリッチーだ。おまえも一緒に逃げようぜと言われたリッチーは、ここで自分が拒否すればブルーに殺されると考えつつ、自分もパーチマンを出て家に帰りたかったので、そのまま一緒に脱獄することになる。

パーチマンでポップは軍用犬の訓練と世話を任されており、ブルーとリッチーの追跡に同行した。

先に見つかったブルーが筆舌に尽くしがたいやり方で殺されたことを知ったポップは、リッチーにも同じことが起きるだろうと考える。

そして、木の下で泣いていたリッチーを他の探索隊よりも先に発見したポップは、家に帰りたいんだと助けを求めるリッチーを抱きしめながら、

「リッチー、俺がおまえを家へ連れて行ってやる」

そう言うと、ブーツの中の隠しナイフを取り出し、一瞬でそれをリッチーの首に突き刺した。リッチーが死んだことを確認すると、ポップは軍用犬たちにリッチーの亡骸を食べさせたのだった。

「俺は毎日手を洗ったんだよ、ジョジョ。でもあのひどい血は絶対に落ちないんだ。両手を顔の前にもってくると、皮膚の下から臭ってくるのが分かるんだ」

これを聞いていたリッチーは次第に黒い鳥へと姿を変え、ついにはひとつのブラックホールとなり、そして消えていった。

〇マムの死

帰宅したレオニーは死期を悟ったマムに、儀式に使うから必要なものを集めてほしいと頼まれる。

それをうけて兄ギヴンの墓から石をいくつかもってきたレオニーが、「あの子がほしいのはマムだ!」と叫ぶケーラと一緒にマムの部屋に入ると、マムは身体半分がベッドから出て、シーツに包まれ宙吊りになっているような状態でうめき声をあげていた。

そこにギヴンが現われる。その顔はレオニーが見たことがないほど厳しい表情をしていた。

「おまえの」「母では」「ない」

そして儀式を始めるレオニー。部屋にはレオニーとケーラの泣き声、マムの祈り、ギヴンの叫び声が洪水のようにあふれていた。そこにジョジョとポップが入ってくる。

「もう欲しい物は手に入っただろ!」「ここにおまえの物語はもうないんだ!」

ここに至り、ついに全員がお互いを認識する。レオニーはジョジョが叫ぶ方向に少年の姿を感じ、ジョジョもギヴンの姿と声が聞こえる。

「俺の甥の声が聞こえただろ」「リッチー、行け」

ギヴンはマムのベッドへ近づき「母さん、迎えにきたよ」と声をかける。ギヴンとマムはお互い見つめ合い、愛に包まれて消えていった。

大団円かと思いきや、そうは終わらないのがこの小説の凄さだ。平行して流れてきたジョジョとレオニーという二人の語り手は、最後まで合流することはない。

全てが終わった部屋の中で、皆が泣いていた。ただしジョジョを除いて。ジョジョはレオニーのせいでマムとギヴンが行ってしまったではないかとレオニーを責め立て、二人は喧嘩になってしまう。そして息子と分かり合うことができないことに怒りと失望を感じるレオニーは、一人だけ部屋を出て、戻って来たばかりの夫マイケルに「友人の家に行って薬物をやろう」と言う。もう一度ハイになれば、ギヴンが現われるかもしれない、そんなことはないとは分かってはいるけど。

「私はこの世界に耐えられないの」

〇その後

最後はジョジョの語りになる。あれからしばらくの時間が経った。母レオニーとその夫マイケルは週末の二日間だけ戻ってくる生活だ。

あるときジョジョが森の中を歩いていると、巨大な楢の木の上に、リッチーがいるのを見つける。

「歌の一部になれると思ってたんだけどね、できなかったんだ。何か必要なものがあるらしい。鍵穴みたいな感じだ」「間違った鍵をもって彷徨ってるやつはたくさんいるんだぜ」

リッチーがそういって木を指さすと、木の枝いっぱいに幽霊が密集していた。女性、男性、男の子、女の子。中には赤ん坊に近い子もいる。幽霊たちは自分が死んだ理由を知らないが、彼らの目がその理由を語っていた。皆、リッチーのように凄惨な最期を向かえ、その瞬間をジョジョに語りかけていた。

ジョジョがそこに立ち尽くしていると、妹ケーラを抱えて祖父ポップが現われた。帰ろうと促すポップから降りたケーラが幽霊たちに向かって「いえにかえりなさい」と言う。幽霊たちが動く気配を見せないので、ケーラは歌を歌う。すると幽霊たちは安らぎを感じて微笑んだ。

ジョジョはケーラを抱えてポップとともにそこを立ち去る。その間、ケーラは幽霊たちのほうをみて「シーッ」と声を出し、やがてまた歌い始めた。

幽霊たちは言った。

「home」

これら三つのエピソードではウォードのドラマチックな筆が全開で、是非とも全文を読んでもらいたいところだ。仮にこれらが別々の小説のラストだったとしても、そのどれもが「ラストが素晴らしくよく書けている」と称賛されるだろう。それほどのエピソードが最後に三つ連続で待ち構えている感動は、The Beatlesの『Abbey Road』のラスト、Golden Slumbers, Carry That Weightを経てThe Endまでを聴くときのそれに近い。

リッチーの最期に関するポップの告白はあまりにも凄惨で悲しい。マムの死に際して、リッチーがマムを自分の母親にしようと連れ去ろうとしてギヴンがそれを止めるシーンはクライマックスにふさわしい。そして最後、大木いっぱいに止まっている幽霊たちの声なき声は、自分が死んだ理由を把握できない「Unburied(埋葬されなき者)」の群れであり、それは黒人の悲惨な歴史そのものだ。その声にはひたすら圧倒されるしかない。

もちろんこの記事だけでは書けていないことがたくさんある。リッチーがその一部になりたかった「歌」とは何なのか。その「歌」は水が流れる音とともにやってくるのだが、それを想起させる文が様々な箇所に散りばめられている。レオニーが思い出す兄ギヴンとの過去は、自身の子どもであるジョジョとケーラ兄妹のそれと比べると非常に切ない。細かいところでは、ポップがパーチマンで軍用犬の世話をすることになった経緯にも黒人差別が関連している。

ロードノベルの形式を取りつつ、二人の主人公の異なる視点に加えて鍵括弧なしで挿入される過去のエピソードという重層的な語り(ここがフォークナーの影響と言われる所以だ)と、そこに散りばめられた様々なテーマ。そこに幽霊リッチーが出現して以降の幻想的な文体と、ストーリー全体のドライブ感、そしてあまりハッピーエンドは言えないが、抜群のラスト(これもフォークナーっぽいか?)。

アメリカ文学の伝統を踏襲しつつ、そのクオリティは過去のクラシックに勝るとも劣らない。まさにモダンクラシックだ。