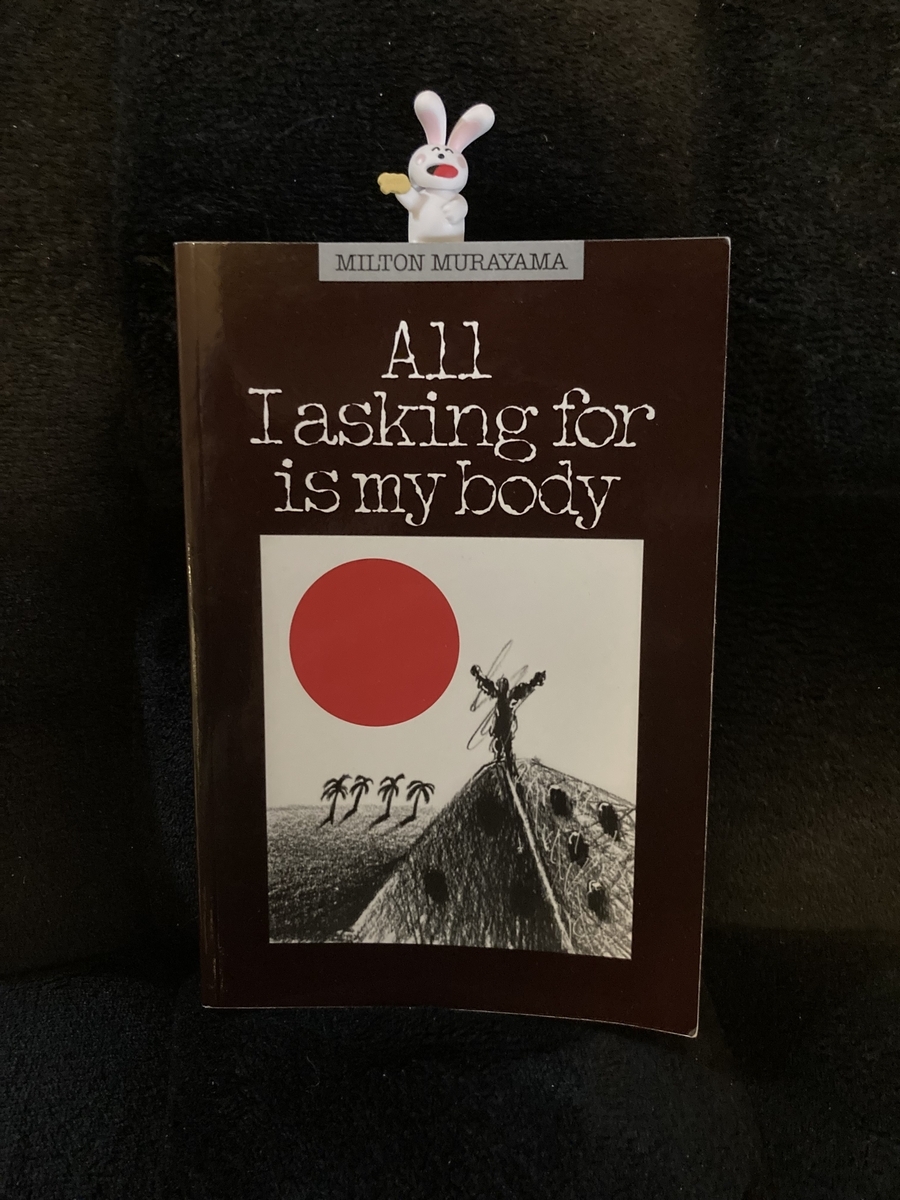

実は私はかなりのボクシングファンなのだが、それを知っている編集者の友人が面白いことを教えてくれた。ハワイの日系二世作家が書いた作品に、貧困から抜け出すためにボクシングを始めるという描写があるという。さらに、著者の意向で邦訳NGとなっているそうだ。それがミルトン・ムラヤマ(1923-2016)の連作短編集All I Asking For Is My Bodyだ。早速取り寄せて読んでみたが……この作品はボクシング小説云々以前に、文化と文化との間に揺れ動く人々を103頁に一文の無駄もなく詰め込んだ、移民文学の傑作だ。

ミルトン・ムラヤマ(1923-2016)は、九州からのハワイ移民の子として生まれる。1941年、高校卒業後にハワイ大学へ進学。同年12月、真珠湾攻撃によって日本とアメリカが交戦状態となると、ムラヤマは日本語話者として台湾へ送られ、日本兵捕虜などに対して通訳などの任務に就いていた。戦後、ハワイ大学を卒業するとコロンビア大学院へ進学し、中国語と日本語で修士号を取得。その頃から小説を書き始め、執筆をしながら図書館員として働いていたようだ。

All I Asking For Is My Bodyは3部構成となっていて、第1部が雑誌に掲載されたのが1959年でこれがムラヤマのデビュー作となる。その後、2部と3部を書き上げ完成版となり出版されたのが1975年。大きな文学賞を受賞することはなかったが、現在では日系ハワイアンの生活を描いた傑作として高く評価され、wikipedia曰く「カルト・クラシック」となっているという。

“It would be zannen to die in a strange place like Hawaii, ne?” (14) 斜体は原文ママ

という具合だ。導入部で語り手はピジン英語を含め、自分たちが話す言語についてこう述べる。

「ぼくたちは4つの言葉を話していた。学校では良い英語(good English)、集落の中ではピジン英語、両親やお年寄りの人たちには良い日本語かピジン日本語」(5)

本書の最後に収められたFranklin S. Odoの解説でも指摘されているが、「良い英語(good English)」という表現にすでに異文化間の対立が現れている。本作には数多くの「対立」を見てとることができるが、この一節にその全てが象徴されていると言えるだろう。 第一部「頭をコツンするぞ(I’ll crack your head kotsun)」 All I Asking For Is My Bodyの舞台は1930〜40年代のハワイ。オヤマ(Oyama:もしかするとオオヤマなのかもしれない)家の次男として生まれたキヨシが語り手。第1部は10頁ほどで、全体の導入となっている。 まだ幼いキヨシは同じ年の友人2人と一緒に、少し年上で”kodomo taisyo”のマコトと遊ぶようになり、フィリピン系の住民が住む集落の中にあるマコトの家にいく。昼間にも関わらず両親がおらず、マコトが調理する豪華な食事をご馳走になる。それがしばらく続くと、両親からもうマコトの家には行ってはいけないと言われる。キヨシは何度も理由を尋ねるが両親は一向に教えてくれず、言うことを聞かないと頭をコツンするぞ! と怒られてしまう。忠告を聞かずにその後もマコトと遊ぶキヨシだが、ついに折れてマコトの家にもう遊べないと伝えにいく。そこでマコトの母親が売春婦として働いていることが暗示され、キヨシはマコトの家から去る。 第2部「身代わり(The Substitute)」 こちらも13頁と短い内容。第1部から3年後の1934年、キヨシの母親は以前から病弱だったが、さらに悪化して医師からも危ない状態だと言われる。父親は漁に出て、長男のトシオは高校のあとそのまま仕事にいくので、キヨシが3人の妹と母の面倒をみなければいけない。キヨシは母親からハワイに来た経緯、6000ドルの借金など、オヤマ家の歴史を聞かされる。母親と父親が遠い血縁関係にあたるので、そこから不運が始まったのだと母親は言う。母親は、最後に彼女の祖父の姉にあたる「おばば(英語表記はObaban)」に会いたいと言うので、キヨシはおばばが住むカハラ(Kahara)へと向かう。

「おばば、バチって信じてる?」 「どうしてだい?」しばらくして彼女は言った。 「お母さんは、こうなったのは誰かのバチに当たったから、って思ってるの」 「うーん」 「おばばもそう思う?」 「どっちにも転ぶのよ」彼女は辛そうにそう言った。「もしお母さんが身代わりになる人を見つければ、元気になるかもしれないねえ」(20)

キヨシはおばばを連れて帰り母親と対面させ、おばばはその日のうちにカハラへと帰る。翌日、授業中のキヨシを父親が迎えにくる。母親の死を覚悟したキヨシだったが、知らされたのは、おばばが危篤状態になったので家族でカハラへ向かうということだった。しかしオヤマ家が着く頃にはすでにおばばはこの世を去っていた。 第1部と第2部ではオヤマ家を通して当時の日系人の生活を描くが、「バチ」の概念や「四」にまつわる概念(死を連想)といったお馴染みの迷信を含め、日本のそれとほとんど違いがない。幼いキヨシを語り手に何度も「どうして?」と質問させることで、プロットの流れを止めない程度に英語圏の読者に日本の生活習慣を提示する。 そして残り80頁ほどの第3部が、実質的な本編と言える。 第3部「俺の望みは俺の人生なんだ(All I Asking For Is My Body)」 1936年、オヤマ家に4人目の女の子が生まれ、一家はカハラという街に引っ越すことにする。カハラにはサトウキビのプランテーションがあって多くの住民がその労働者として働いており、父だけでなく兄のトシも高校を辞めてプランテーションで働くことになる。 苦しい生活の中、長男のトシオは両親に反発する。両親は、かつて自分たちがそうしてきたように「親を助けるのが子どもの義務(Filial Duty)だ」という価値観で生きており、それを子どもたちにも押し付ける。

「子どもは親にお返しをしないといけないんだよ」 「いくら? いつまで?」 「あんたのお父さんは文句のひとつも言わずに、おじいちゃんを20年間助けたんだよ」 「じいさんは泥棒じゃないか」 「お父さんの前でそんなこと言うんじゃありません」 「じいさんは、お袋と親父と2人のおじさんに20年間も働かせて、それで金を全部持って日本に逃げちまったじゃないか」 「あの人は正直な人で、借金を全部返そうとしたんだ。もう一度お店を開くにはあのお金が全部必要だったんだよ」 「それで全部失っちまったってわけだ。天罰だよ」 「地震が来るだなんて誰にも分からないじゃない」(注:関東大震災のこと) 「んでお袋は、俺たちに人生を諦めることで親父を借金から救って欲しいんだろ」 「心配しなくていいわ。あんたには頼らない。キヨシが助けてくれるもの」(30)

そんなトシオは、ボクシングの教則本を使ってトレーニングを始める。トシオが両親に反発すればするほど、キヨシは両親のケアをせざるを得なくなるのだが、トシオが始めたボクシングのトレーニングにも一緒に付き合うのだった。 一方、カハラは街全体が「ピラミッド」のような階層ができていた。頂点はプランテーションの経営者であるネルソン氏、その下にポルトガル系、スペイン系。そして日本系がきて、最下層はフィリピン系。1937年、プランテーションで働くフィリピン系の人々がストライキを起こすと、会社はキヨシたち学生を雇い入れて、ストライキを起こしたフィリピン系の人々をクビにするだけでなく、荷物までプランテーションの外に位置する州の道路に放り投げる。カハラでは、州よりも会社が権力を握っているのだ。 この状況に、赴任してきたばかりの教師スヌーキーは怒りを露わにしつつ生徒に問う。

「(…)レイ・スタナード・ベイカーは、これをアメリカ合衆国最後の封建制度の名残、最後の生き残りだと言っていたが、本当にその通りだな。プランテーションは、人々を分断し、支配する。私の言っていることがわかるかな? フィリピン系がストライキをする、君たちは喜んでストライキを妨害する。これは大事なことなんだよ。自分で自分の損になることをしていると思わないか? うん、キヨシ、どう思う?」 「フィリピンのひとたちは、誰にもストライキに加わってほしくない、と思っていることが重要だと思います。彼らは自分たちのためだけに給料の引き上げを要求しています。彼らが怒っているのは私たちではなく、ストライキに参加しないフィリピンのひとたちに怒っています」(33 ※一部省略)

スヌーキー(この翌年学校を去る)の意見に同調するのは、トシオだけだ。

「フィリピンの奴ら、かわいそうなことになりそうだ。もう食料が尽きるぞ」トシオが夕食中に言った。 「あいつらは勝てない」父は言った。 「日本人も加わるべきだったんだ」トシオは言った。 「日本人は1920年と1922年にストライキをやって、2回ともあいつらがスト破りをしたんだぞ」父は言った。 「だから誰もプランテーションを倒せないんだ」トシオは言った。 「他人の世話なんて焼かなくていいのよ」母は言った。 「俺たちは身の程を知るべきで、怒ってはいけない。それが尊敬を得る唯一の方法だ」父は言った。 「それが日本人の厄介なところなんだ。ボトボト(boto boto:フィリピン語で男性器)では尊敬は得られない。闘うことで尊敬を得るんだ。俺たちはあいつらと闘わなくちゃいけない。だけどその前に、日本に帰るって選択肢を忘れなきゃな。俺たちは日本との繋がりを全部切って、アメリカ人にならないと。クロダも同じこと言ってたぜ」 「クロダは急進派だ」父は言った。クロダとはホノルルの2言語併用新聞「ホノルル・デイリー」の編集者だ。(37 ※一部省略)

このように、カハラでは様々な分断と対立が生じている。資本家と労働者、異なる人種同士、そして日本の伝統的家族主義とアメリカの個人主義。そんなカハラでの生活を変えるためにトシオはボクシングにかける。トシオは地方大会で勝ち進むものの、ホノルルで行われる(ハワイ全土を対象の?)地区大会の決勝で負けてしまい、さらに大きな大会が行われるアメリカ本土へは渡ることはできない。

「お前はもう辞めたほうがいいぞ」父は言った。 「いや、もっと厳しいトレーニングをしなくちゃ」彼は言った。 そして彼は僕のほうを向いて英語で言った。「しんどいことになりそうだ。くそったれホノルルの奴らめ、あいつらプロのようにトレーニングしてやがる。あいつら仕事をしてない、練習しかしてないんだ」 トシオは他の労働者と同じように週に48時間、毎日休みなく、試合当日の土曜日ですら働いていた。(55)

キヨシもボクシングを始めるが、トシオのように地区大会決勝で負けてしまう。しかしキヨシはトシオを通じて、オヤマ家とカハラの現状に疑問を抱き、アメリカ的な個人主義を身につけていく。トシオとキヨシのボクシングは、家族の借金を返しプランテーションの労働からも解放される一発逆転の道”だけ”ではない。究極の個人スポーツであるボクシングで成功することは、「家」を中心とした日本の伝統的な価値観に打ち勝つことも意味する。

「奴らは自分の息子たちに無知になってほしいんだ。言うことをちゃんと聞くように。ずっとはいはい言っているやつのことを、良い子だと思うようになるんだよ」 「プランテーションも同じだね」僕は言った。 「ああ、俺たちは同時に2つの相手と戦っているのさ」(68)

キヨシの変化と選択 小説が後半に差し掛かる頃、すべてをひっくり返すような出来事が起こる。それが1941年の真珠湾攻撃だ。これまで日本人としての誇りを唱えていた日本人集落はパニックになる。両親も態度を変えてトシオの日本語の本や国旗を隠せという助言を聞き、軍隊に所属していた日系二世は武器を没収され単純労働に従事、日本領事館でアルバイトをしていた日本人がFBIに逮捕され、オヤマ家が以前住んでいた土地では仏教徒が追放、日本人会の会長が逮捕された。日系二世は自らのことを”AJA = Americans of Japanese Ancestryと名乗り始めるようになる。 そして、これまで「どうして?」を繰り返していたキヨシが変わる。カハラの日本人集落の長、タケモトの元へ押しかけたキヨシは、「日本人でいることが恥ずかしい、なぜ日本はあんなことをしたのか」とタケモトに理由を問う。タケモトの「日本人は合理的に考えないんじゃ。その場で一番良いと思ったことをする」という言葉を境に、キヨシの言動が明らかに変化する。

「じゃあ日本人はこれからも同じ間違いを何度も繰り返すってことですか」 「なんていうか、島国根性ってやつじゃな」 「他に説明はできないんですか?」 「説明は難しいのじゃ。日本は貧しい国だから、国の外から資源を持ってこないといかん」 「だから、生き残りの名の下に奪っていくと」 「イギリスもフランスもドイツも他の国も、100年前に同じことをやっておる。生き残りではなく利益じゃ」 「つまり、日本は100年遅れてるってことですね」(83 ※一部省略)

さらにキヨシの母親と妹が妊娠。母はトシオとキヨシに次ぐ、三男を産む。

「こんなに年を取った母さんが新しい子どもを産んで、恥ずかしくない?」 「いいや、新しいきょうだいが増えて嬉しいよ」 「いつかあなたが結婚したとき、白人の人たちがどうやってるか知っておきなさいよ」 「どういうこと?」 「あの人たちがどうやって産む数を少なくしているかってことよ。3人以上は作らない方がいいわよ。大変すぎるもの」 これには少し驚いた。子どもを作るには年を取り過ぎているとは思っていたが、母はコンドームを知らないのだ。僕は3年生の頃には知っていたのに。(93 ※一部省略)

キヨシがアメリカ的個人主義を主体化したという文脈を越えて、日本の保守的な価値観を旧時代的として「軽蔑」しにかかる非常に強烈なシーンだ。さらにこの直後、キヨシはプランテーションに支配されたカハラの構造を察する。キヨシは、カハラの下水道がネルソン氏を始点にポルトガル系、スペイン系、日系、フィリピン系と順に流れていることに気づく。さらに、カハラの教会もボクシングを含めたスポーツという娯楽すらも、労働者を飼い慣らすための装置に過ぎないのだと(トシオが労働のため練習が不足し、地区大会決勝で負けることも必然だったのだ)。 海を渡ってオヤマ家とカハラから離れる唯一の方法。それは戦争という歴史のうねりを利用することだ。キヨシは家族の反対を冷たく押し切り(母親が何度も「なぜ」と聞くシーンは象徴的)、志願兵に応募。さらにハワイ島での研修場の中で、これまで一度もやったことのなかったギャンブル(チンチロリン)にハマる。イカサマを交えつつ勝利していき、最後の大勝負を運のみで勝利、なんと6130ドルを手にする。興奮で眠れない夜を過ごした翌日、6000ドルを次のメモと一緒にトシオに送ったところで物語は終わる。

「オヤマ家の運の流れは変わった。身体に気をつけて。戦争が終わったら会おう」

ミルトン・ムラヤマがこの作品の邦訳を望まなかったという理由も、想像ではあるがなんとなくわかりそうな気がする。アメリカと日本の文化の間で苦悩する人々と戦前のプランテーションでの過酷な労働環境を、語り手キヨシの成長を通して描く本作だが、その「成長」とは端的に日本を捨ててアメリカ人になることだ。第3部を加えた完成版が出版されたのは1975年だが、その3年前の沖縄返還と対照的な物語といえる。 本ブログでは省略したが、沖縄出身の住民をキヨシの父が軽蔑するシーンがあったり、日本人と現地人との間に生まれた子の選択を描いたシーンなど、他にも様々な「分裂」がこの小説には書き込まれている。英語は非常に簡単で、100頁ちょっとの長さなので、移民文学に興味がある人は是非とも読んでほしい一冊だ。 ※余談だが、本作でトシオとキヨシが使用するボクシングの教則本はジミー・デフォレスト(Jimmy DeForest)が書いたものとされている。ジミー・デフォレストは著名なボクシングのトレーナーで、初代ジョー・ウォルコットやジャック・デンプシー(『はじめの一歩』の必殺技デンプシーロールの由来の選手といえばわかる人も多いだろう)のトレーナーを務めた。本作ではトシオがスリッピングしてから左フックをみぞおちに当てるというパンチを習得する(父と喧嘩になった際に父にも打ってしまう)のだが、これは実際にジミー・デフォレストが選手たちに教えていたパンチのようだ。 さて、今は未邦訳の鈍器本として有名(876頁)なウィリアム・T・ヴォルマンの『ヨーロッパ・セントラル(Europe Central)』を読み始めたところなので、次回の更新は多分半年後ぐらいになります……。